第六回 建物基礎のせん断補強筋について

みなさんこんには。今回も前回に引き続き木のお話ではありません・・・が気になったことをまとめたので書かせて頂きます。

このところ、基礎立上りにあるせん断補強筋(縦筋)のフックの有無について問い合わせが増えています。

建築関係の皆さん気になっているとこでは一緒なんですね。過去にまとめたのもが以下となります。

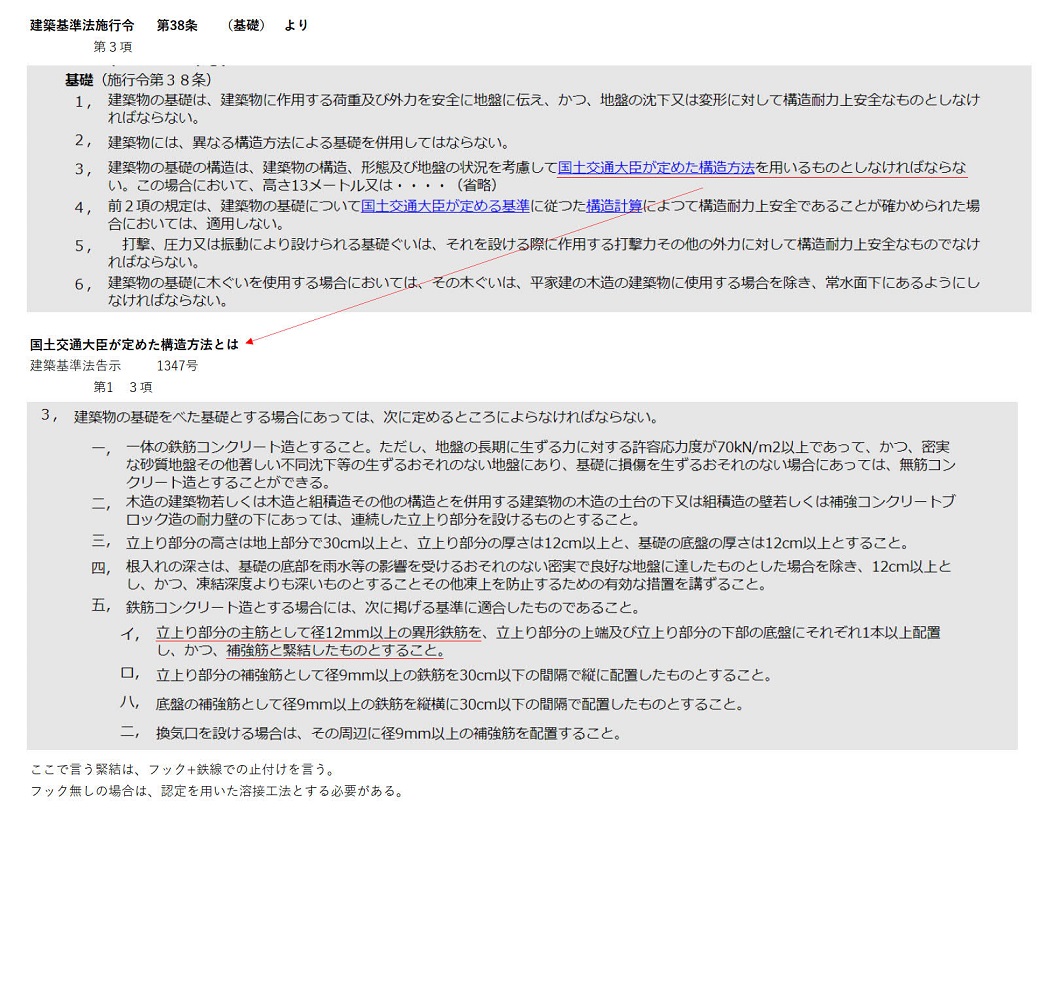

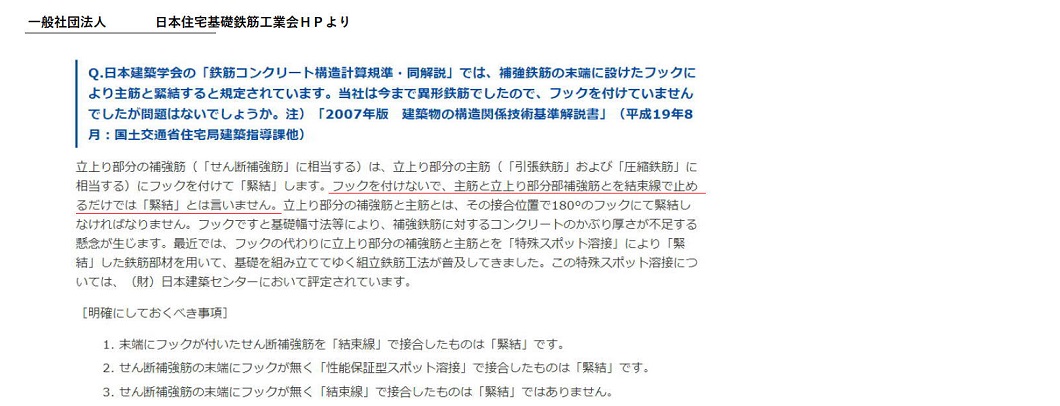

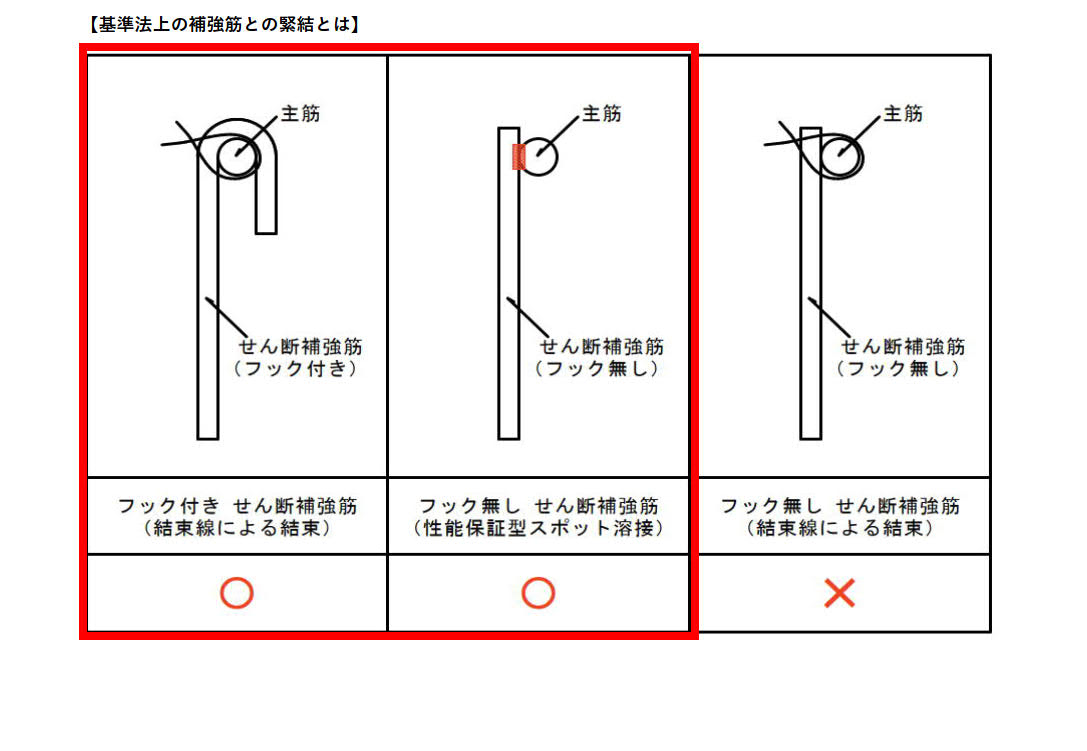

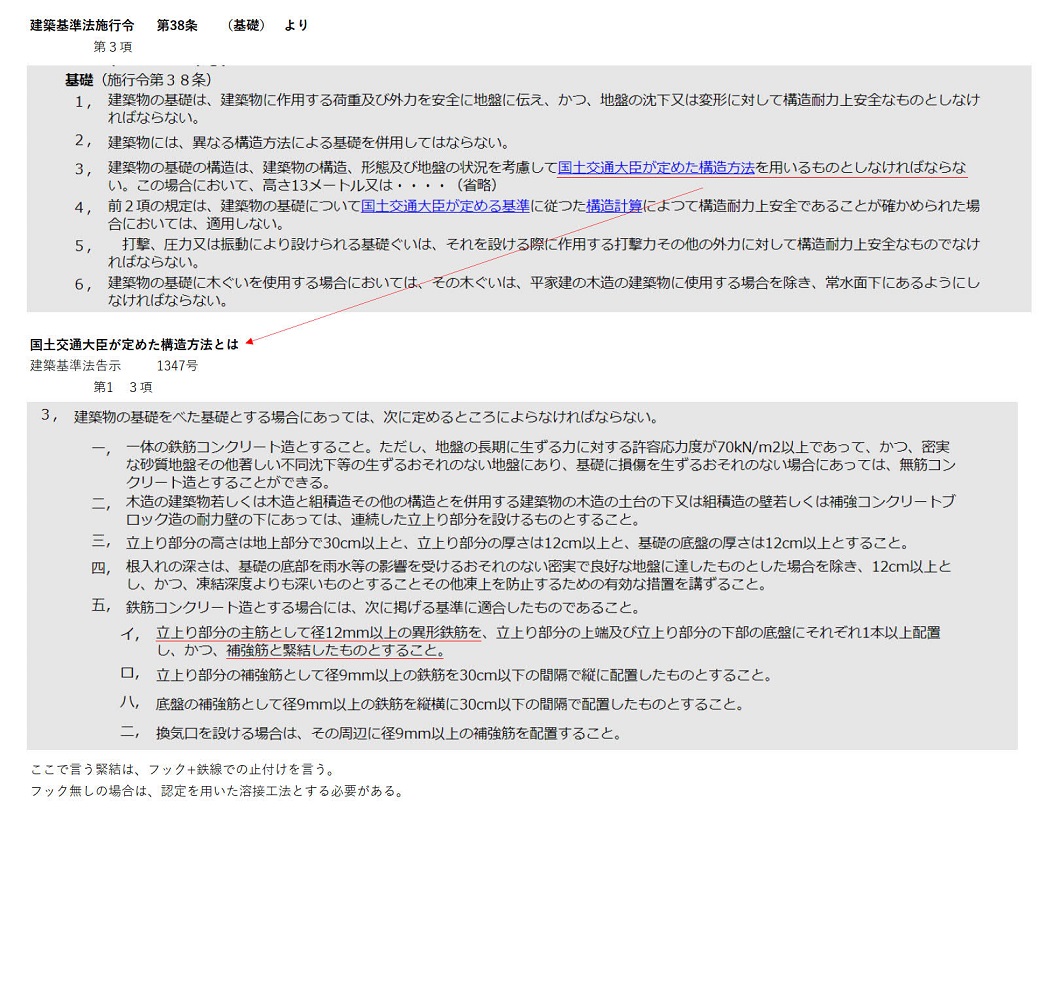

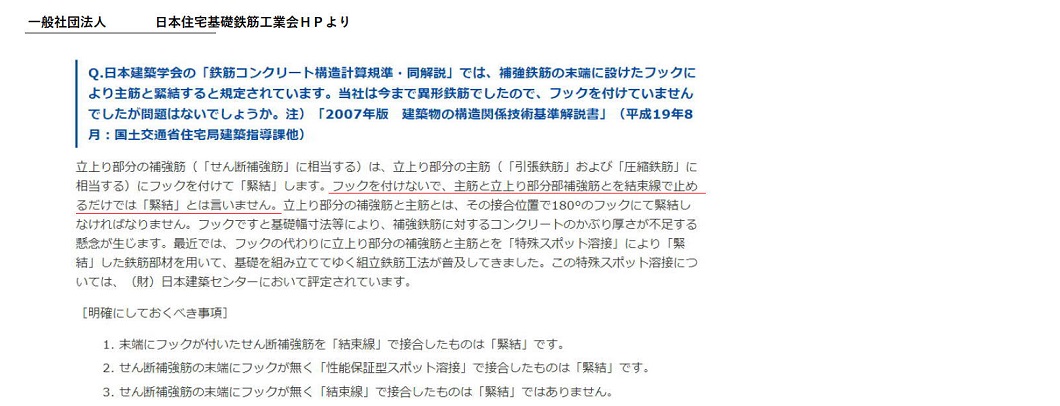

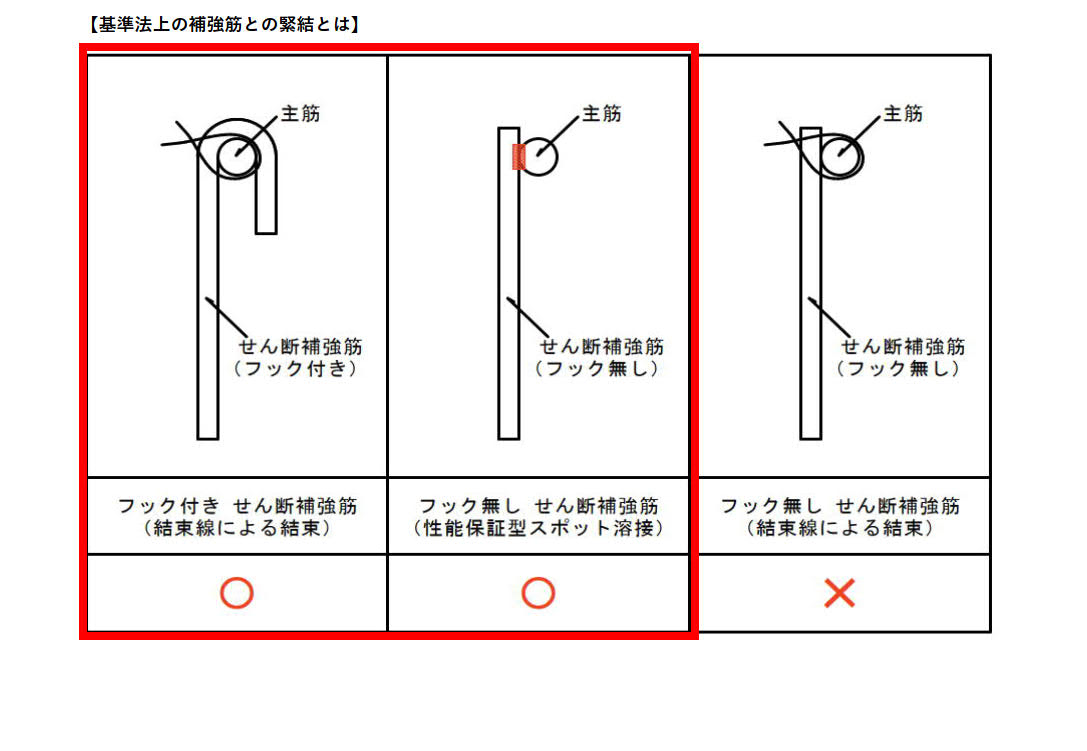

上記の通り建築基準法の法文では、施行令 第38条(基礎)第3項より 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとされ、告示 1347号 第1 3項 五号より 立上り部分の主筋~(中略)かつ、補強筋と緊結したものとすること。よって、立上りの主筋と補強筋相互は緊結しなければならないと読むことが出来ます。さて、ここでの緊結はどのような方法かということを次で見ていきましょう。

第五回 軸組工法 梁組のかけ方 ~入門編~

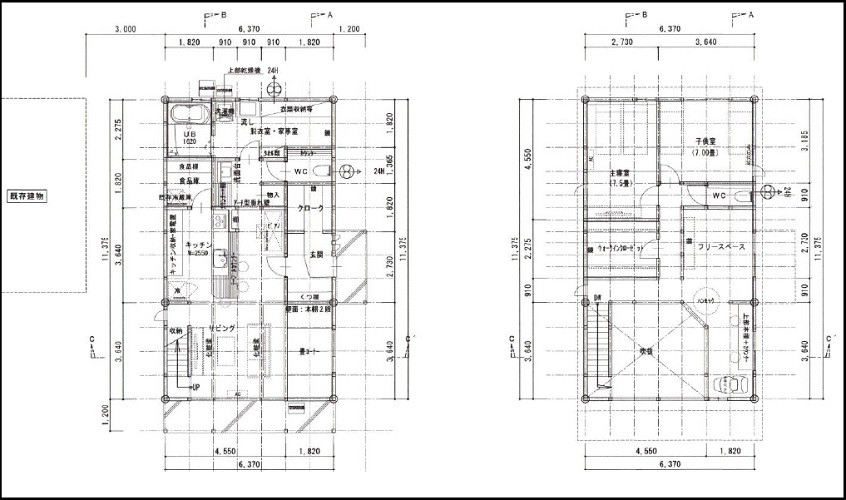

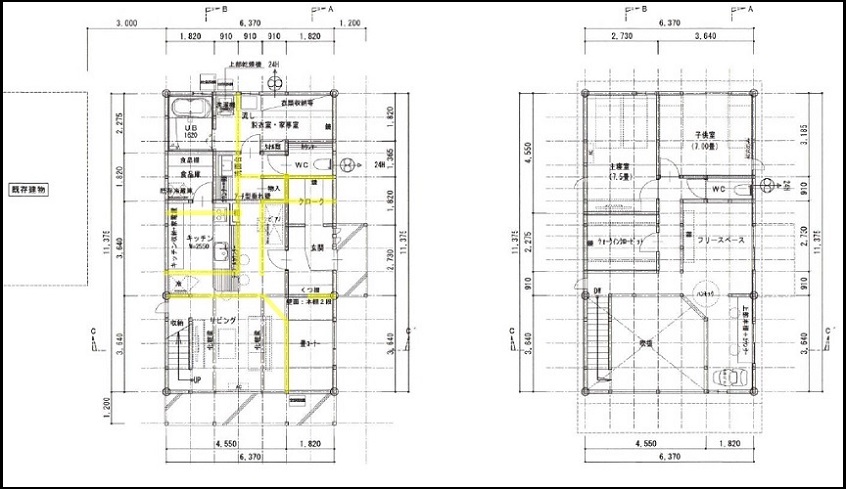

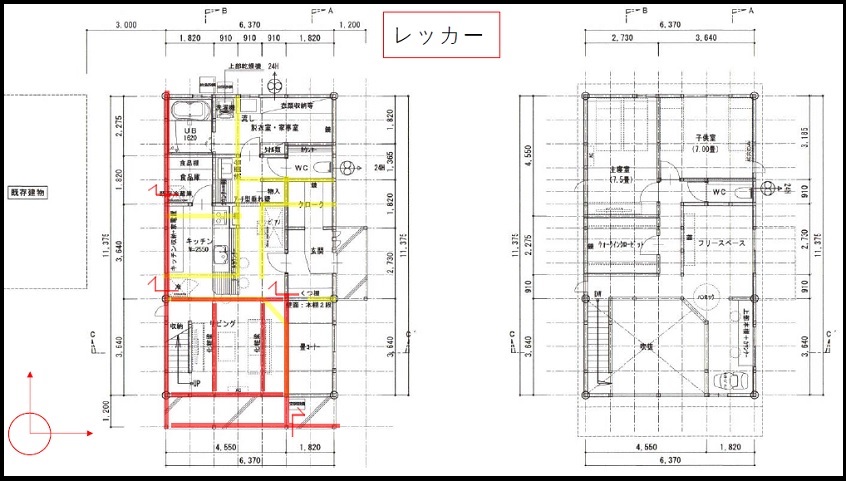

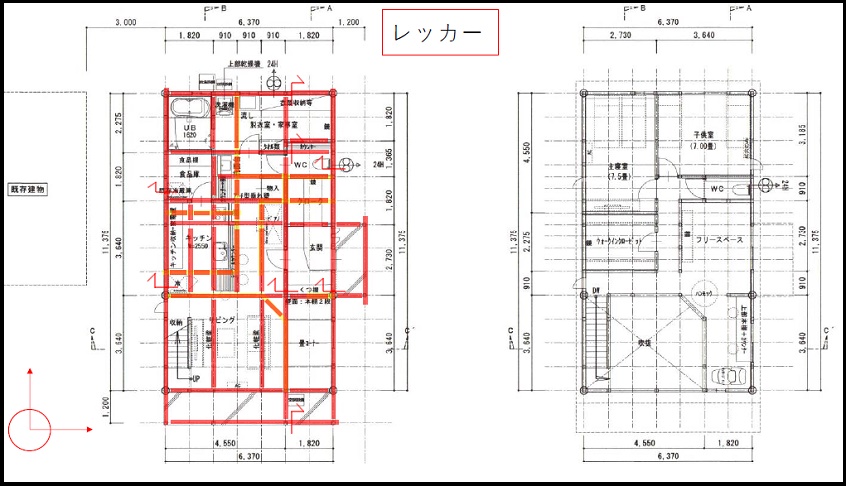

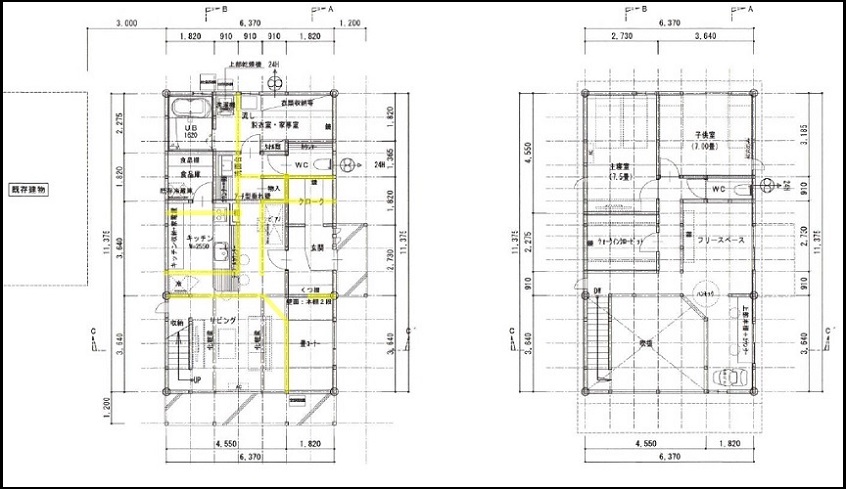

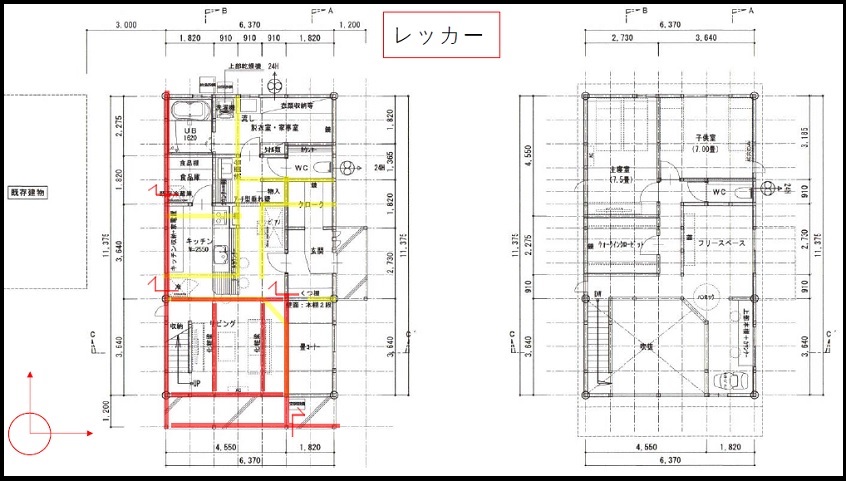

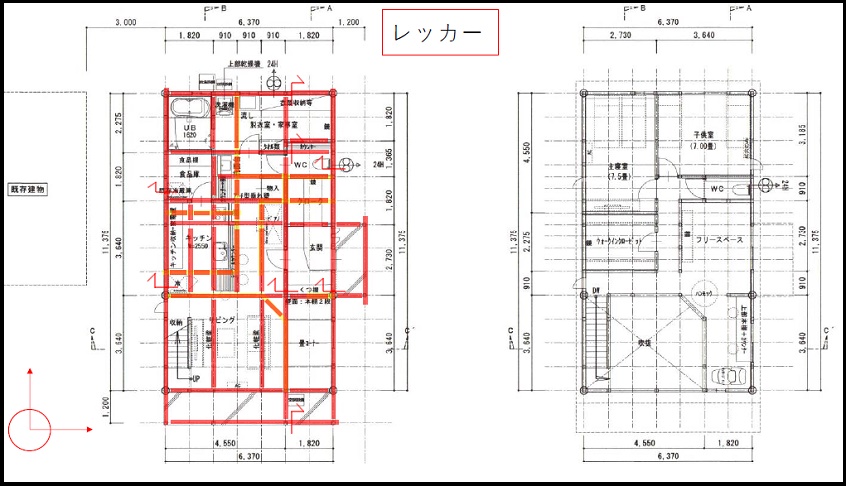

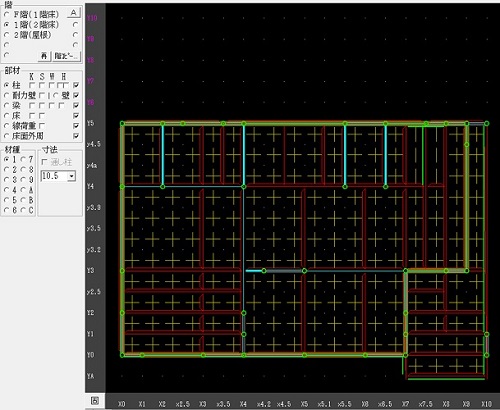

みなさんこんには。今回は前回に引き続き木のお話ではありません。少しマニアックですが軸組工法の梁組の計画を簡単にお伝えしようと思います。木造に興味のある方、これからご自宅の購入を検討されている方知っておいて損はありません。基本が理解出来れば簡単ですし、見え方も変わってくるはず。是非ご一読して頂ければ幸いです。順を追って説明していきますので早速始めていきましょう!!STEP① 下記平面プランに床梁を組んでみましょう。下の写真をご覧ください。

こちらが今回の平面プランです。まずは2階の床を支える重要な役割を担う床梁を組んでみます。床の工法として現在主流になっている根太レス工法(根太を使用せず、厚物の構造用合板を床梁に直張りする工法)とします。では、はじめに2階の平面プランをご覧ください。必ず梁が必要な箇所を見極めていきます。ポイント① 柱下となる部分ポイント② 壁下となる部分上記2つのポイントを意識しながら2階平面プランを見ながら1階の平面プランに2階の壁位置をマーキングします。

STEP② 2階の壁位置を落としてみよう。

第四回 木ではないけど気になるはなし

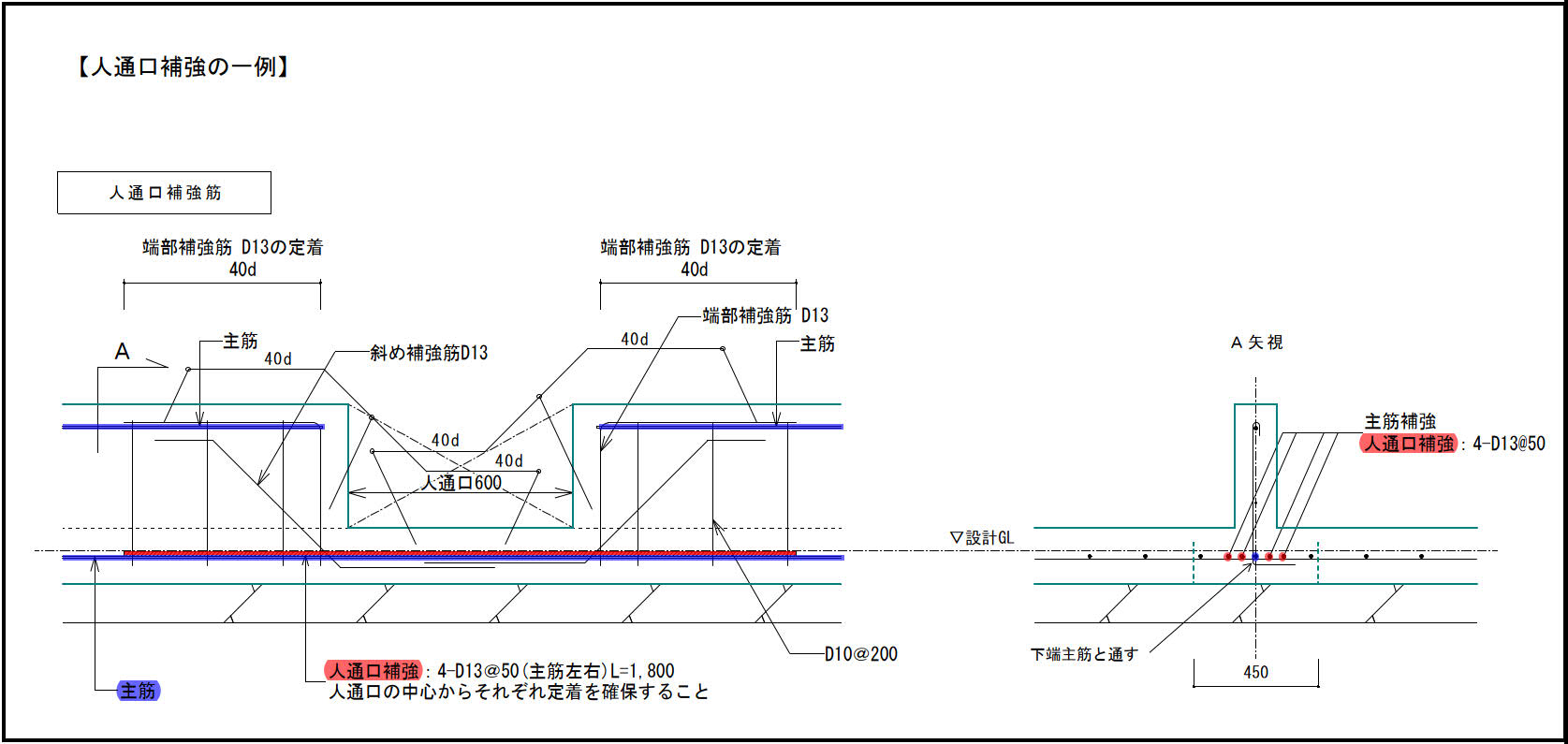

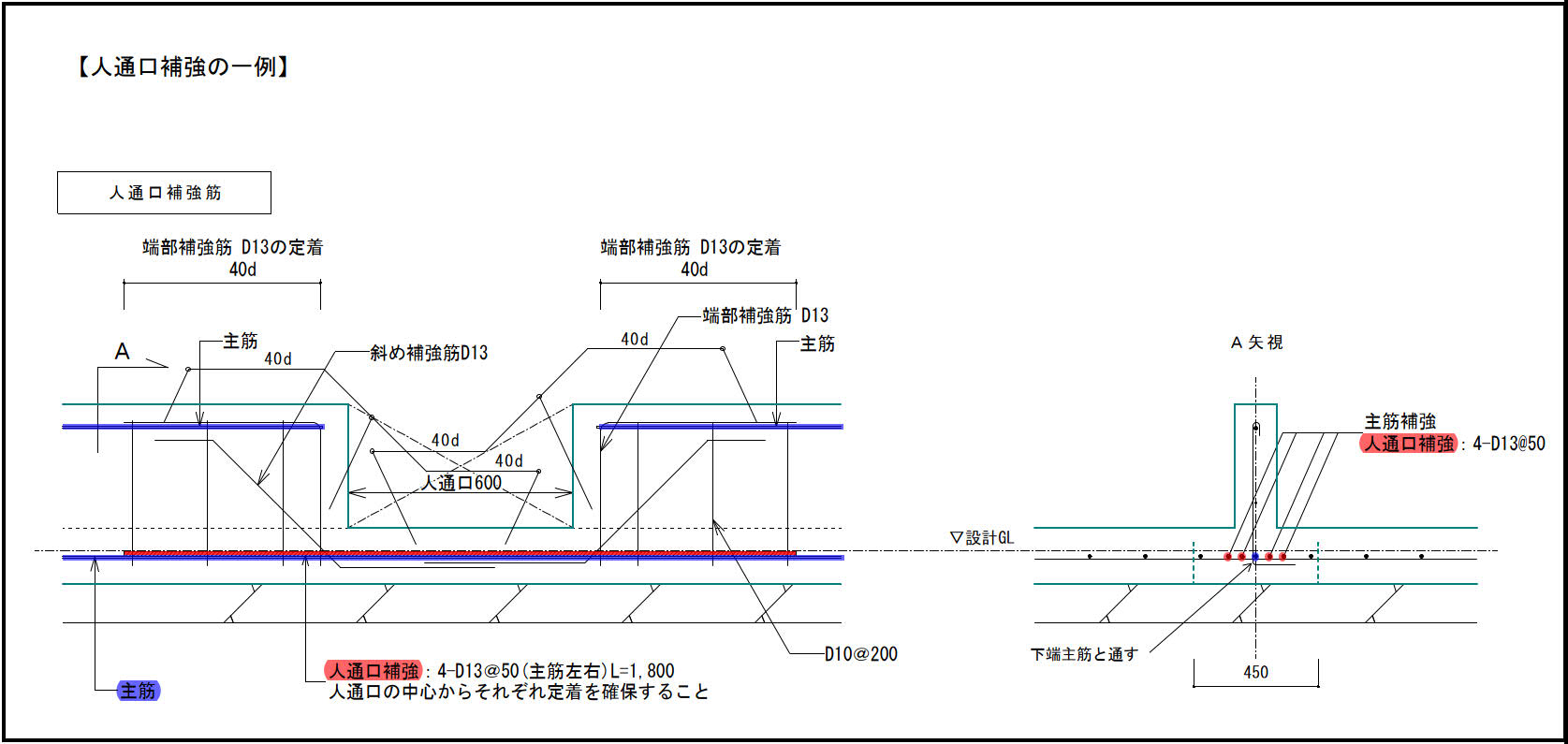

今回は、木についてではありません。少し気になったことがあったのでここに記しておこうと思います。それは、住宅の基礎にある点検用通路・・・いわゆる人通口についてです。各住宅メーカーさん、工務店さんいろいろ苦慮されているところだと思います。下の写真をご覧ください。赤丸で囲っている部分・・・これが人通口です。

少し見づらいかもしれませんが、赤丸で囲っている部分だけ床から伸びている鉄筋が切れているのがお分かりでしょうか。設備点検や床下の異常を確認する際、床下点検口からすべての床下空間に行き来出来るよう通路が設けられます。その通路となる箇所には基礎立上り(コンクリートの壁)がありません。住宅基礎ではその部分が弱点部となってしまうのです。

小規模建築物基礎設計指針では、「水平力および鉛直力を受ける・・・・・連続的な基礎とする」とあります。

これはどういうことかと言うと同じ断面性能を有した基礎とする すなわち 人通口などの欠損部分はほかの立上りのある基礎と

同程度の補強をする必要があるということです。

仕事柄いろいろなビルダーさんの図面を拝見します。そうした中で人通口廻りの補強筋の位置が適切でないものも目にします。

せっかく補強してあるのに・・・位置が少し違うだけで効果が期待出来ないものになってしまいます。もったいないです!!

下の図は人通口補強の一例です。こちらでは基礎立上りと同様の断面性能とするため床スラブの鉄筋で補強しています。

第三回 木造住宅にも構造計算が必要!?

私たちは、木造住宅であってもしっかりとした構造計算が必要であると思っています。しかし、現在の法律ではそのようになっておりません。木造の場合、構造計算が不要な条件として●2階建て以下●最高高さ13m以下●軒高9m以下●延べ面積500㎡以下ほとんどの木造2階建ての住宅が該当するのではないでしょうか。一般的にこれは『4号特例』と言います。『4号特例』とは、木造住宅のような比較的軽微な建物の建築確認の際に、構造関連の審査が省略されることを言います。構造計算のような高度な確認を行わなくとも建築士が構造の安全を確認することで審査を省略し、審査にかかる時間を短縮しているのです。建築基準法では、建築士による構造の安全を確認する略算法として壁量計算及び四分割法が記載されています。

構造審査が省略され審査にかかる時間が短縮されることは審査を出す側、審査をする側にもメリットがあるかもしれません。しかし、簡易検討方法には適用できる範囲があります。多種多様な住宅仕様が存在し、また地震も増えている昨今・・・はたして簡易検討方法だけで満足できるでしょうか?建築基準法が改正されたのは昭和56年です。その時代の住宅より現代の住宅は高気密・高断熱であったりさまざまな付加部材・機器などで建物自体も重くなっています。建物は重ければ重いほど地震時に働く力が大きくなります。実際の状況に応じた建物の重さで適切に地震の力を算定する必要があると我々は強く思います。

木造住宅の構造計算は構造を理解し経験のある建築士にお願いするのが一番ではないでしょうか。

第二回 知られざる木の特殊効果!!

皆さん!!突然ですが森林浴はよくいかれますか??天気のいい日に森の中を歩く。日常の喧騒を忘れて森の中を歩くとスッキリしますよね。これはマイナスイオンのおかげ??それとも気のせい??いえ、これには理由があるのです。それでは、知られざる木の特殊効果を見ていきましょう!!

木々達が暮らす森にはさまざまな微生物や腐朽菌などの菌類達がたくさんいるところです。動くことが出来ない木々達は自分が傷を負った場合にこれらの菌類から傷口を守らなければなりません。例えば動物たちが爪を研いだり自分の存在を誇示するために木をひっかいたりします。するとその傷口から腐朽菌や微生物が侵入し、何もしなければやがて木は枯れてしまうことでしょう。しかし森の木々達はそうした菌類から傷口を殺菌したり菌を寄せ付けないなど身を守る術を身に着けているのです。このような木々達が発散する揮発性の成分をフィトンチッドといいます。フィトンチッドとは、ロシア語で「フィトン=植物」を意味し、「チッド=殺す」という単語から作られた造語なのです。これだけ聞くと何やら怖いイメージがありますが、フィトンチッドには私たちにとても有益な効果をもたらしてくれます。それでは、次にフィトンチッドが私たちにもたらしてくれる主な効果を見てみましょう!!

フィトンチッドの主な効果は次があげられます。①抗菌作用②酸化防止③消臭効果④リフレッシュ効果

私たちの生活の中でもこれらフィトンチッドの効果を利用したものがあります。例えば5月5日の子供の日に入るしょうぶ湯。効能としては、疲労回復や血行促進、精神安定などの効果があるといわれております。

さらに木の王様と言われるヒノキは抗菌作用があり、まな板の材料として使われたりします。また、お寿司屋さんのネタケースに入っているサワラには酸化防止の効果がありネタの鮮度を保ちます。さらにさらに私の大好きな柏餅!!この柏餅の柏の葉についても抗菌作用が期待できます。このように私たちの生活とフィトンチッドは密接に関係しているのです。先人たちの知恵に感謝ですね。私たちの体に与える影響としては、交感神経の働きを抑え快眠をもたらす効果や、脳内のα波の発生を促して気持ちを落ち着かせたりするなどの効果があります。アロマオイルもこのフィトンチッド効果を利用しているものです。森の木々達から発散されるフィトンチッド・・・すばらしいですね。つまり木造住宅に住まうということは、まさにそんな木々達に囲まれた生活が出来るということではないでしょうか。

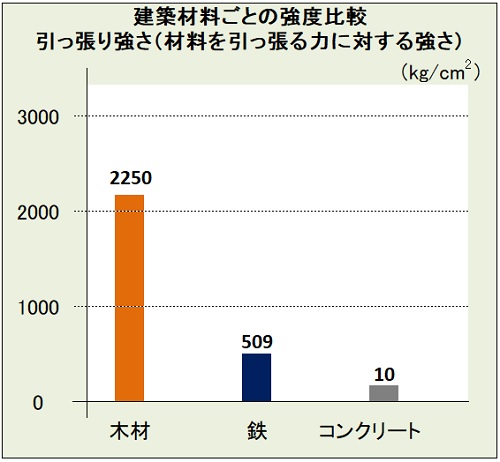

第一回 木は鉄やコンクリートよりも強い?!

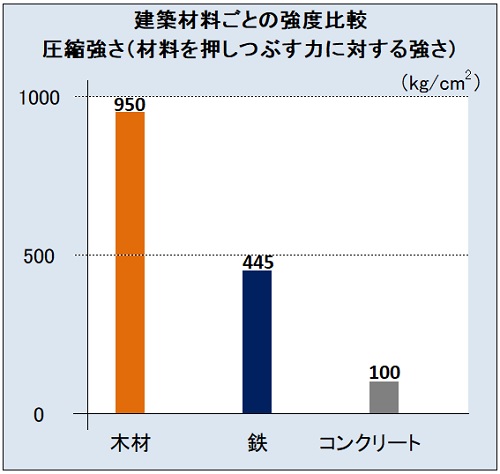

皆さん!!木は鉄やコンクリートよりも強い!?・・・と言ったら信じられますか?ほとんどの方がそんなこと信じられないと思います。・・・が、本当なのです。しかしこれには条件があります。それは、同じ重さで強さを比較した時の場合です。それでは、早速下記で詳しく見てみましょう。

まず最初にこちらのグラフでは建築材料別の圧縮強さ(材料を押しつぶす力に対してどのくらい耐えられるか)を比較しています。1kgの木材、1kg鉄、1kgのコンクリートをそれぞれ比較しています。これを見ると・・・なんと!!木材は鉄の4.4倍。コンクリートとの比較では225倍となります。

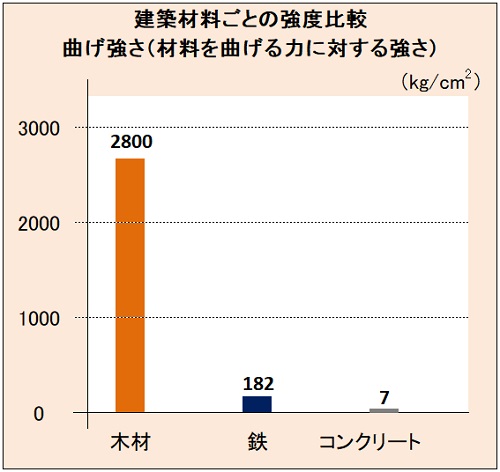

さて次に曲げ強さではどうでしょうか。(材料を曲げる力に対してどのくらいたえられるか)

こちらのグラフでは、木材は鉄の15.4倍。コンクリートとの比較では400倍にもなります。

最後は引張り強さです。(材料を引っ張る力に対してどのくらいたえられるか)

賃貸アパート・マンション、不動産情報検索サイト - ハトマークサイト

賃貸アパート・マンション、不動産情報検索サイト - ハトマークサイト